JASNiについて

代表理事 挨拶

一般社団法人日本看護業務研究会

代表理事 大久保清子

日本の医療提供体制は、人口構造の変化に対応するために、大きな変革の時を迎えています。病院完結型医療から地域完結型医療への転換へと、つまり地域包括ケアシステムの構築が強力に推し進められています。この改革に伴い、これまで医療機関内で積極的に取り組まれてきたチーム医療は、病院外の多職種も含んだ多様な職種が連携する「地域での多職種同化による展開」と発展していくことが求められています。その中で看護職には、地域の保健・医療・福祉に関わる多職種と連携し協働していく要となる役割が求められ、また期待されています。それは、看護の専門性が全人的に療養者を捉え、医療と生活の両面からアプローチすることを特徴としているからです。

今後はさらに医療依存度の高い方が、病院から在宅に移行すると考えられ、これまで以上に、多職種が連携し協働していくことが必要になります。したがって看護職は、療養者の全体像を把握し、専門的な臨床判断を基に実践した一連の看護を記録に残すことが重要となります。さらに記録した情報は、対象の療養者に関わる全ての職種が共有できる内容であることが重要です。つまり情報共有には、誰でもが分かりやすい記録が必須なのです。

本社団では、この課題達成に向けて、多職種が共通認識できるように記録を標準化し、可視化することで、看護職の多忙な業務の効率化と看護の質の向上を図ることを支援する取り組みを進めています。また、それに付随する各種事業を展開しています。

看護業務の改善に向けた4つの事業

1.看護記録ツールマスタ(Health Care books:以降、HCbooks)の提供事業

多職種が連携し協働していくためには、病院や施設をはじめとして在宅医療や在宅看護、そして医療や介護福祉関係者が、療養者の治療・処置・ケア等の情報を効果的かつ効率的に共有でき相互に活用する仕組みが重要です。

地域の医療機関の情報共有においては、情報通信技術(Information and Communication Technology:ICT)の構築が急がれるところです。それに伴いICTで利用できる標準化された看護記録ツールマスターが必要であり強く望まれます。

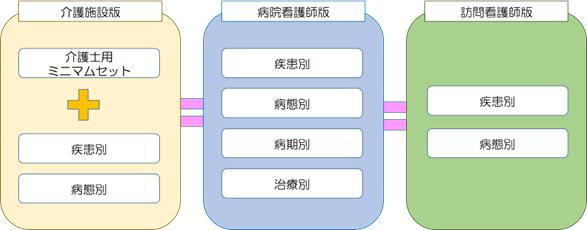

HCBooksは、治療や療養する場を問わず、医療や介護を提供する多職種がお互いに理解できる用語を使用しています。さらに、疾患別や病態別、そして病期別や治療別に記録すべき項目を整理して構造化しました。特に、疾患別や病態別に必要な観察項目と介入項目を設定していますので、療養者の疾患や療養の段階に合わせた看護目標に対応できます。また、療養の場に合わせて利用できるような構造になっています。従って職種や療養の場に影響されることなく、治療・処置・ケア等の情報を効果的で効率的に共有することが可能です。

2.看護業務に関するセミナー事業

看護業務の中でも主に看護記録や業務改善に関する講座やセミナーを行っています。

特に、毎年開催しているナスレコセミナでは、2021年度「有事に対応する看護管理と看護記録」、2022年度「診療報酬改定に必要な看護記録の管理」、2023年度1日目「クリティカルパスの分析」2日目「看護記録の監査」、2024年度「業務改善と医療・看護DX」をテーマとして開催しました。

各年度とも看護記録を中心に話題となっているあるいはなるであろうテーマに関して、専門家による講義を実施しています。また、クリティカルパスの分析などでは、グループワークを通じて体験できる実践的セミナーを開催しています。自施設の業務について考える機会になれば幸いです。

他にも看護記録に関する個別相談や施設内での継続教育の代行なども行っています。

3.調査・研究事業

看護の質を向上させるために必要な調査研究を行っています。

◆看護記録の標準化に関すること

◆看護業務改善に関すること

◆看護管理に関すること

◆看護の質向上に関連すること

4.看護業務支援事業

看護領域において業務整理や電子カルテ・看護支援システムの導入に関連した支援を行っています。

◆Q(標準)看護計画を電子カルテに入れるにはどうしたらいいの?

◆Q二次データを利用して業務改善をする方法は、どうしたらいいの?

◆Q看護記録に関する院内教育をしたい!効果的な方法が知りたい!

◆Q訪問看護ステーションを設立したい!運営はどうしたらいいの?

◆Q看護管理に関しての悩みや相談

以上のようなお問合せに対応しております。

JASNiについて

日本看護業務研究会設立趣旨

看護記録に関する法令は、「診療に関する諸記録」として保助看法にて規定されています。日本看護協会においては、「看護実践の内容及び方法とその結果は記録する。」とし、「看護実践の記録は、看護職の思考と行為を示すものである。看護実践の内容等に関する記録は、他のケア提供者との情報の共有やケアの継続性、一貫性に寄与するだけでなく、ケアの評価及びその質の向上に加え、患者情報の管理及び開示のために貴重な材料となる。」と定義されています。しかし、看護記録は、概要の規定のみであるため、各病院で使用する看護用語や記録様式は標準化されていないのが現状です。

今後、国の政策により、療養先は病院から介護施設や在宅に移行が進められます。そのような状況のなか、適切なケアを提供するためには病院や療養先間での情報共有が重要となります。そのため、我々は看護記録の標準化を中心とした看護業務に関する業務改善を図り、看護の質の向上に寄与することで国民の普遍的なニーズに応えるために本法人を設立いたしました。

法人設立目的

本法人は、看護業務に関する業務改善に向けた研究等を行い、看護の質の向上に寄与することで国民の普遍的なニーズに応えることを目的とします。

事業内容

本法人は、上記の目的を達するために、次の事業を行います。

(1)看護実践を記録するための用語に関連したマスターの開発及び普及に関すること

(2)看護実践の記録用語マスターの普及に関した説明会や情報交換等に関すること

(3)看護記録の標準化に関して充実させ深めるための調査や研究会に関すること

(4)看護領域における業務整理に関連した提言に関すること

(5)看護領域における情報システムの導入に関連した支援に関すること

(6)その他前項の目的を達成するために、関連する一切の事業

法人設立年月日

平成27年12月4日

法人について

法人概要

| 法人名 | 一般社団法人 日本看護業務研究会 |

| 代表者 | 代表理事 大久保 清子 |

| 設立 | 平成27年12月4日 |

| 社員数 | 11名(令和6年3月末現在) |

| 住所 | 〒141-8648 東京都品川区東五反田4-1-17 東京医療保健大学五反田キャンパス内 一般社団法人日本看護業務研究会事務局 |

| お問い合わせ | ホームページのメニューにある「お問い合わせ」から、お問い合わせください。 【注 意】 一般社団法人日本看護業務研究会の事務局は東京医療保健大学内にありますが、 大学に問い合せの電話やE-mailを頂いても返答できません。 問い合わせフォームを利用してください。 |

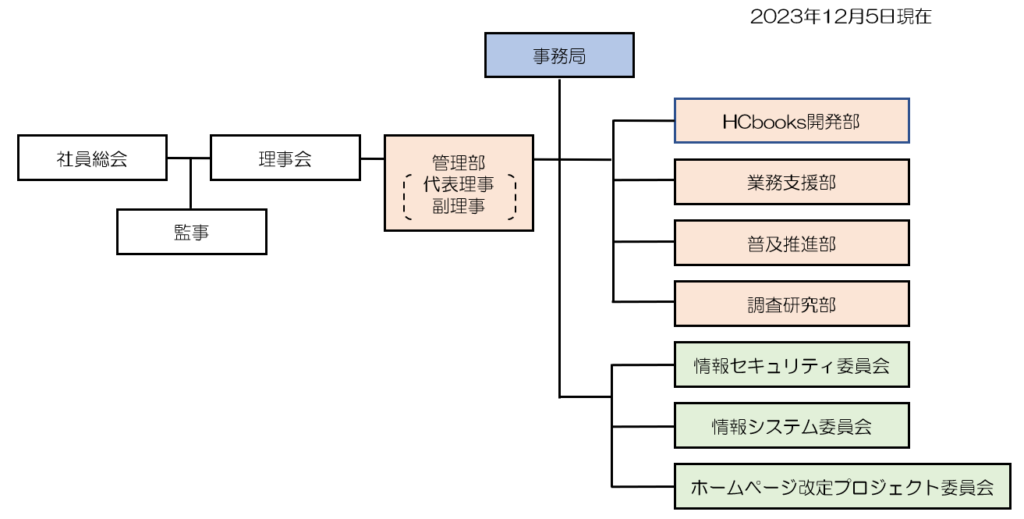

組織構成

定款

| 第1章 総則 | |

| (名 称) | |

| 第1条 | この法人は、一般社団法人 日本看護業務研究会と称する。 |

| 2.この法人の英文名をJapan Society of Nursing と表示し、その略称をJASNiとする。 | |

| (事務所) | |

| 第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。 |

| 2.この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。 | |

| (目 的) | |

| 第3条 | この法人は、看護業務に関する業務改善に向けた研究等を行い、看護の質の向上に寄与することで国民の普遍的なニーズに応えることを目的とする。 |

| (事 業) | |

| 第4条 | この法人は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。 |

| 1.看護実践を記録するための用語に関連したマスターの開発及び普及に関すること | |

| 2.看護実践の記録用語マスターの普及に関した説明会や情報交換等に関すること | |

| 3.看護記録の標準化に関して充実させ深めるための調査や研究会に関すること | |

| 4.看護領域における業務整理に関連した提言に関すること | |

| 5.看護領域における情報システムの導入に関連した支援に関すること | |

| 6.その他前条の目的を達成するために、関連する一切の事業 | |

| (公告の方法) | |

| 第5条 | この法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。 |

| 第2章 社員 | |

| (入社) | |

| 第6条 | この法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。 |

| 2.社員となるには、この法人の所定の様式による申し込みをし、社員総会の承認を得るものとする。 | |

| 3.社員人数は、50名以内とする。 | |

| (退社) | |

| 第7条 | 社員は、いつでも退社届を提出し、退社することができる。ただし、1ヵ月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。 |

| (除名) | |

| 第8条 | この法人の社員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。 |

| (社員の資格喪失) | |

| 第9条 | 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 |

| 1.退社したとき | |

| 2.成年被後見人または被保佐人になったとき | |

| 3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき | |

| 4.除名されたとき | |

| 5.総社員の同意があったとき | |

| 2.資格を喪失した社員が理事の場合、同時に理事資格も喪失する。 | |

| 第3章 社員総会 | |

| (構成) | |

| 第10条 | 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 |

| (権限) | |

| 第11条 | 社員総会は、次の事項について決議する。 |

| 1.社員の除名 | |

| 2.理事及び監事の選任及び解任 | |

| 3.賃借対照表及び損益決算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認 | |

| 4.定款の変更 | |

| 5.解散及び残余財産の処分 | |

| 6.その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 | |

| (開催) | |

| 第12条 | この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 |

| (招集) | |

| 第13条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 |

| 2.理事は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 | |

| 3.総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 | |

| 4.代表理事は、前項の請求が行われたときは、すみやかに臨時社員総会を招集しなければならない。 | |

| (議長) | |

| 第14条 | 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。 |

| (議決権) | |

| 第15条 | 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |

| (決議) | |

| 第16条 | 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 |

| 2.一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 | |

| (代理) | |

| 第17条 | 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。 |

| (決議・報告の省略) | |

| 第18条 | 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとする。 |

| 2.理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。 | |

| (議事録) | |

| 第19条 | 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 |

| 2.議長及び出席した理事のうち、あらかじめ指名された理事が前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。 | |

| 第4章 役員 | |

| (役員の設置) | |

| 第20条 | この法人に次の役員を置く。 |

| 1.理事 5名以上20名以内 | |

| 2.監事 3名以内 | |

| 2.理事のうち1名を代表理事、2名を副理事とする。 | |

| (役員の選任) | |

| 第21条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 |

| 2.代表理事及び副理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 | |

| 3.監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 | |

| (理事の資格) | |

| 第22条 | この法人の理事は、社員の中から選任する。ただし、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、社員以外の者から選任することができる。 |

| (理事の職務及び権限) | |

| 第23条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 |

| 2.代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 | |

| 3.副理事は、代表理事の職務を補佐し、代表理事が欠けたとき若しくは代表理事に事故があるときは、その職務を代行する。 | |

| (監事の職務及び権限) | |

| 第24条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。 |

| 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | |

| (役員の任期) | |

| 第25条 | 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。 |

| 2.理事及び監事は、再任することができる。 | |

| 3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了とする時までとする。 | |

| 4.理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 | |

| (役員の解任) | |

| 第26条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 |

| (役員の報酬等) | |

| 第27条 | 理事及び監事の報酬は、社員総会の決議をもって定める。 |

| 2.理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。 | |

| 3.前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。 | |

| (責任の一部免除又は限定) | |

| 第28条 | この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |

| 2.この法人は、一般法人法第115条第1項に定める非業務執行理事等との間で、それらの者の前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。 | |

| 第5章 理事会 | |

| (構成) | |

| 第30条 | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 |

| 1.業務執行の決定 | |

| 2.理事の職務の執行の監督 | |

| 3.代表理事及び副理事、監事の選定及び解職 | |

| 4.社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定 | |

| 5.規則の制定、変更及び廃止 | |

| 2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 | |

| 1.重要な財産の処分及び譲受け | |

| 2.多額の借財 | |

| 3.重要な使用人の選任及び解任 | |

| 4.従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 | |

| 5.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備 | |

| (招集) | |

| 第31条 | 理事会は、代表理事が招集する。 |

| 2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副理事が招集する。 | |

| 3.理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。 | |

| (議長) | |

| 第32条 | 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |

| (決議) | |

| 第33条 | 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |

| (決議の省略) | |

| 第34条 | 理事又は監事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、当該提案について監事が異議を述べたときは、この限りではない。 |

| (議事録) | |

| 第35条 | 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。 |

| 2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。 | |

| (理事会規則) | |

| 第36条 | 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。 |

| 第6章 計算 | |

| (事業年度) | |

| 第37条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。 |

| (事業計画及び収支予算) | |

| 第38条 | この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |

| 2.前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 | |

| (事業報告及び決算) | |

| 第39条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。 |

| 1.事業報告 | |

| 2.事業報告の付属明細書 | |

| 3.賃借対照書 | |

| 4.損益計算書 | |

| 5.賃借対照書及び損益計算書の付属明細書 | |

| 2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 | |

| (剰余金の不分配) | |

| 第40条 | この法人は、剰余金の分配を行わない。 |

| 第7章 定款の変更、解散及び清算 | |

| (定款の変更) | |

| 第41条 | この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 |

| (解散) | |

| 第42条 | この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。 |

| (残余財産の帰属) | |

| 第43条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |

| 第8章 委員会 | |

| (設置) | |

| 第44条 | この法人は、事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て委員会を設置することができる。 |

| 2.委員会の任務その他の必要な事項であって定款に定めのないものは、理事会の決議により別に定める。 | |

| 第9章 事務局 | |

| (設置等) | |

| 第45条 | この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |

| 2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 | |

| 3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |

| 第10章 情報公開及び個人情報の保護 | |

| (情報公開) | |

| 第46条 | この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 |

| 2.情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。 | |

| (個人情報の保護) | |

| 第47条 | この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 |

| 第11章 附則 | |

| (最初の事業年度) | |

| 第48条 | この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成28年3月31日までとする。 |